アルコールチェックの不備によって、大手企業に対し運送事業許可の取消しという行政処分が下され、企業側がこれを受け入れる方針を示したことが話題となっており、運送業界全体に混乱が広がることが懸念されています。

運送事業許可の取消しを受けると5年間、対象車両での運送事業ができなくなるとされており、企業はもちろん、利用者にとっても大きな影響が出てしまいます。

今回は、いわゆる緑ナンバーと呼ばれる車でのアルコールチェックの不備や飲酒運転の発覚が要因となっていますが、どの車両においても飲酒運転は決して許されない行為です。

「白ナンバーだから関係ない?」「白ナンバーでも行政処分はあるのか?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、白ナンバー車と緑ナンバー車所有の際のアルコールチェックの違いや責任を問われるリスク、よくあるチェック不備のパターンや解決方法についてご紹介いたします。

目次

白ナンバー車と緑ナンバー車の違い

緑ナンバー車とは、有償で人や荷物を運ぶ事業用(旅客運送事業用または貨物運送事業用)の車両で、タクシーやバスなどの運送業やトラック運搬業が当てはまります。同じトラックでも有償であるかがということがポイントになるため、運ぶのが自社製品なら白ナンバー、お客様やお客様の荷物なら緑ナンバーと認識すると、理解しやすくなります。

緑ナンバー車のアルコールチェック義務化は、2011年5月に施行されています。

基本的には高性能なアルコール検知器を使用し、乗務を開始・終了する際に、同営業所の運行管理者等の立ち会いのもと、対面で行うなど乗客の安全を考慮したチェック内容となっています。

一方、自社の荷物や従業員の移動のみが認められている白ナンバー車のアルコールチェック義務化は2022年4月から施行され、2023年12月からはアルコール検知器を使用した酒気帯び確認が義務化されています。

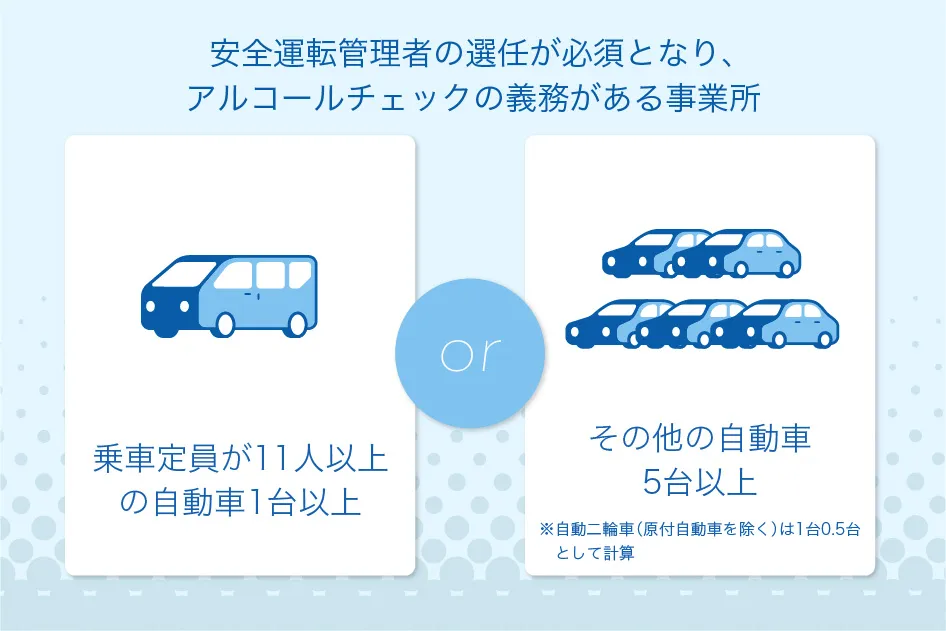

対象となる事業者は、白ナンバーの車を「定員10人以下の自動車を5台以上」または「定員11人以上の自動車を1台以上」保持する事業者です。

もちろん、黄色ナンバーの軽自動車も含まれ、原付自動車を除く自動二輪車(1台0.5台として計算される)やレンタカー、従業員のマイカーも通勤以外の業務に使用する場合は対象となります。

アルコールチェックが義務化される以前から対象となる事業者へは道路交通法に基づき「安全運転管理者」を選任、運転手の疲労状況や飲酒の有無を確認する義務がありましたが、その義務の中に「アルコールチェック」を行い、記録簿を1年間保管するという項目が明確に定められました。

白ナンバー車にもアルコールチェック義務が適用された要因

2021年、千葉県八街市で飲酒運転のトラックが下校中の小学生の列に衝突し、小学生5人が死傷したという痛ましい事故がありました。

事故を起こした大型トラックは自社荷物を運搬する白ナンバー車だったため、運転前のアルコールチェックは普段から行われていなかったと報道されています。

このような悲劇を繰り返さないため、対象車両が拡大されたのです。

白ナンバー車でアルコールチェックを怠った場合のリスク

白ナンバー車でアルコールチェックを怠った場合の直接的な罰則は現時点では設けられていませんが、安全運転管理者の業務違反となり、安全運転管理者の解任命令が出される場合があります。

安全運転管理者が不在になると次の安全運転管理者の専任・届出を行うまで、車両運用に支障が出てしまいます。

また、従業員が飲酒運転を行った場合、運転者はもちろん、代表者や管理責任者などにも5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金が科される可能性があります。

刑事・民事責任のみならず、企業には営業停止処分が下り、社会的信用を失う事につながりかねません。

2022年の道路交通法の改正により、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、5万円以下の罰金であったものが、50万円以下の罰金に引き上げられています(令和4年10月1日から施行)。

不測の事態や自社の損失を避けるためにもアルコールチェックを怠ることが無いようにしましょう。

安全運転管理者については、下記の記事で詳しく紹介しています。

【2023年12月施行 アルコール検知器使用義務化】白ナンバーのアルコールチェック義務化による課題とは?解決策と疑問に関するQ&Aをご紹介!

緑ナンバー車の場合は厳しい処分が課されることも

国土交通省では、自動車運送事業者の適正化を図るため、自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入しており、累積違反点数が81点以上になると管轄運輸局内の全ての事業所が「許可の取消処分」に該当するとされています。

今回、大手企業にて行政処分の対象となったのは一般貨物自動車運送事業の許可を取得していた排気量660cc超の緑ナンバートラックです。事業所単位でみると、6〜13点の違反点数ですが、関東運輸局管内だけでも累計で200点近くとなっていました。

違反内容は「点呼の未実施」「一部実施不適切」「記録の不実記載」と「アルコールチェック」とは具体的に明記されていませんが、原則として対面で、乗務前・乗務後の点呼(アルコールチェックを含む)を実施することが義務づけられているため、アルコールチェックのすり抜けも含まれると判断できるものであると考えられます。

アルコールチェック「すり抜け」のよくあるパターン

アルコールチェックがお客様と従業員の安全を守るためにも重要であることが理解できているにもかかわらず、すり抜けが発生してしまう場合があります。

どのようなすり抜けのパターンがあるか、考えてみましょう。

チェック対応を現場任せにしている

点呼やアルコールチェックを完全に現場任せにしていると、従業員と安全運転管理者との慣れや負担を理解し合う気持ちから「やったふり」や「やらなくてもいいや」「どうせバレない」「いつもと同じだから大丈夫」といった思考に陥り、すり抜けが発生してしまいがちです。

また、別人が代わりにチェックを行ったり、検知器に息を吹きかけたふりをしてごまかすといった行為も、現場が混雑していたり目が届きにくい状況では発生しやすくなります。

実際にアルコールチェックのすり抜けが問題となっている大手企業は、現場に全て任せてしまう「丸投げ」状態だったため、すり抜けが発生したとの報道がされています。

チェック記録を定期的に確認する、抜き打ちでチェック現場を確認するなど、現場の安全運転管理者に任せきりにしない対策や、現場の意見をヒアリングし、チェック方法を定期的に見直すなど、負担を軽減する対策が求められます。

点呼記録の方法や保管場所があいまい

点呼やアルコールチェックを行なっていても記録方法や形式が統一されていないと、すり抜けが発生してしまう可能性もあります。

点呼記録があいまいなままでは、万が一の際に「実施した」と証明できず、企業としての説明責任を果たせないリスクがあります。

たとえば、実施者の署名や実施時刻が記載されていない、記録内容に抜けや訂正が多いといったケースのほか、保管場所が定まっておらず、必要なときに確認できないといった状況も問題で、1年間の保管義務も満たされない状態となってしまいます。

チェックは「やったつもり」ではなく、形式や保管も含めて、確実に残す意識が求められます。

アルコール検知器の管理が不十分

アルコール検知器の管理が不十分なケースによって発生するすり抜けも見受けられます。

検知器の定期的なメンテナンスが行われていないため、センサー交換や機器買い替えの時期に気づかないまま使用を続ける、保管場所が不明確で紛失や故障に気づかないなど、管理体制の甘さがリスクにつながります。

確実なチェック体制を継続するためにも、検知器の適切な管理が必要です。

すり抜けの背景には「急いでいる」「面倒」「バレないだろう」という心理があることが多いため、機器の管理強化とあわせて、ルールの周知と意識づけが不可欠となります。

すり抜けを防ぐため、アルコールチェック体制を整えるには

アルコールチェックのすり抜けパターンを考えてみましたが、共通の原因としてチェックする側、される側のどちらにも負担となっているということが挙げられます。

目の前の業務に追われるばかりでは先の安全について考える余裕が生まれないのも仕方がないかもしれません。とはいえ、安全を脅かすような運転業務を行うことは決して許されません。

そのため、日々の運行を支える体制を整え、ドライバー自身が安全運転の重要性に向き合える環境づくりが求められます。

具体的な対応としては以下の方法が挙げられます。

点呼業務の簡素化・デジタル化

紙での記録では記録箇所を探したり、修正する手間が発生しがちです。

また、複数人で一度に記録する方法がなく、従業員が一斉に業務開始する事業所では待ち時間に耐えきれず、すり抜けを行なってしまう従業員が出てしまう可能性があります。

PCでクラウドデータを共有したり、タブレットやスマホで簡単に入力・記録できるシステムを導入することで、管理者・ドライバー双方の負担を軽減し、スピーディに記録することが可能です。

記録方法としてはアルコールチェックに特化したアプリを導入したり、オンライン上で複数人が共有、編集できる表計算ソフトを利用すると良いでしょう。

アルコール検知器を常に見える位置に設置する

アルコール検知器を事務所の入口や休憩室前、タイムカードの側など、必ず目にする場所に設置することで「うっかり忘れ」を防止できます。

見える場所に設置することは機器の故障にも気付きやすいため、管理側も負担を減らすことが可能になります。

安全運転の必要性と飲酒運転のリスクを定期的に教育する

安全運転の重要性や点呼の必要性、飲酒運転の危険性について、短時間でも定期的に教育する機会を設けます。

事故の悲惨さやリスクについて、頭ではわかっていても時間の経過とともに、他人事と思ってしまいがちです。定期的に教育することで認識を改め、安全運転の重要性について常に意識を持つよう働きかけます。

飲酒運転で逮捕された多くの人が、「酒は抜けていると思った」と弁解しています。

体内でアルコールが分解されるまでの時間や、酔いの自覚症状は個人差があり、酒気が残った状態での運転については、慣れや意識の差から自覚がないケースも少なくありません。

そのため、呼気中のアルコール濃度を「アルコール検知器」で正確に測定し、客観的に確認・記録することが必要であることを伝えることも大切です。

クラウド型点呼・記録システムの導入

アルコールチェック、点呼専用のシステムを導入する方法もあります。

遠隔での確認や記録、データの一元管理、専用機器でアルコール検知をおこなったり、顔認証やビデオ通話に対応しているものなど、各社で様々なサービスを展開しています。

車両へ機器の設置が必要な場合や、PCへの専用システムのインストールが必要なもの、スマホアプリでは対応するバージョンが限定されているものなど、導入時に環境整備や技術的な対応が求められる可能性があるため、実行できるか検討が必要です。

また、料金についてはユーザー毎、車両毎に月の固定費が発生する場合があります。

導入を検討する際には、自社の営業状況を確認し、検討しましょう。

アルコールチェック代行サービスを利用する

白ナンバー車に限定されますが、アルコールチェックを外部の業者へ委託することは警察庁からも認められています。

各社多様な代行サービスを展開しており、電話のみ、アプリと電話、ビデオ通話などの方式を使用したものが多くを占めています。

こちらもクラウド型システムと同様、アルコール検知器は専用のものが必要であったり、結果の連絡のみで記録・保管は行なっていない、チェック対応時間が限られている、ユーザー毎に固定費用が発生するため、運転頻度が低い従業員は割高になる、などのデメリットがある場合があります。

導入時を検討する際はサービス内容を十分に理解し、比較する必要があります。

電話で簡単!アルコールチェック代行サービス「アルゼロチェッカー」をご検討ください

Step y’sではアルコールチェック義務化にいち早く対応し、アルコールチェック代行サービス「アルゼロチェッカー」の提供を開始。多くの企業よりお問合せ、ご利用いただいております。

コールセンター業務の強みと経験を活かし、電話で的確にチェック項目をヒアリング・記録・保管まで一元管理いたします。

24時間365日対応可能のため、深夜業務や交代制の業務を行なっている企業や直行直帰、出張時のアルコールチェックもお任せいただけます。

また、平日日中のみ、早朝夜間・休日のみなど、貴社の業務体制に応じた柔軟な料金形態プランをご用意しております。

1コール毎の従量課金タイプのため、閑散期がある場合や運転頻度が低いドライバーがいる事業所でも負担を抑えてご利用いただけます。

お手元に電話とアルコール検知器があればチェック可能のため、スマホアプリのインストールや特定の機器、システムの設置工事は一切不要。

機械操作に苦手意識をお持ちの従業員の方でも安心してご利用いただけ、安全運転管理者の負担軽減とコスト削減に貢献いたします。

2025年6月6日〜大変お得な「初期費用0円キャンペーン」を実施していましたが、大変ご好評をいただきましたため、7月31日までに期間を延長しております。

期間内にお問合せいただいた企業が対象となりますので、この機会にぜひお問合せください。

アルコールチェック義務化に伴う確認、記録、保管なら 24時間365日対応可能 アルゼロチェッカーhttps://stepys.com/lp/alzerochecker/

「やっているつもり」では済まされない時代に

飲酒運転が原因となった、記憶に残るような痛ましい事故が多くあるにも関わらず、残念ながら今現在でも飲酒運転をしてしまうドライバーは後を絶ちません。

飲酒運転は決して許される行為ではありません。

ひとたび事故が発生すれば、被害者・加害者の人生を大きく変えるだけでなく、企業としても重大な責任を問われる深刻な事態に陥ります。

だからこそ、一人ひとりが意識を強く持ち、できることから確実に取り組んでいくことが求められます。

かけがえのない、大切な人やもの、自身を守るためにも、飲酒運転のない社会を目指して私たち全員で力を合わせていきましょう。